「人」と「AI」が力を合わせてつくる、新しい警備のカタチ――。

株式会社KB-eyeは、AIと人間が互いに補完し合う次世代の警備システム『KB-eye(ケイビーアイ)』を提供する企業です。

今回は、その開発者であり、弊社代表取締役を務める橘田が、KB-eye誕生の背景を語ります。

KB-eye株式会社に参画した経緯

正直に言うと、地元の先輩である秋山さんの頼みだったので、「断れなかったから」というのが本音です(笑)。

現在KB-eye株式会社の共同代表でもある秋山さんは、当時すでに警備会社を経営していて、深刻な人材不足に直面していました。

そんな中、「AIでなんとかできないか?」と相談されたのが、すべての始まりでした。

とはいえ、当時の僕は、それが本当に実現できるとは思っていませんでした。

むしろ秋山さんを諦めさせようと思い、2017年に一緒に展示会へ行ったんです。

警備業界の現状と最新技術を見て、「まだこんなもんか」と思わず漏らしてしまったところ、逆に秋山さんの中で火がついてしまって……「自分たちでもできるかもしれない」と(笑)。

それなら自分も一度現場に入ってみようと考え、実際に警備員として現場に立ちました。

その体験をきっかけに、「AIをどう警備に活かせるか」を本気で考えるようになり、そこから長いトライアンドエラーの日々が始まったんです。

会社設立に関わる中での印象的な出来事

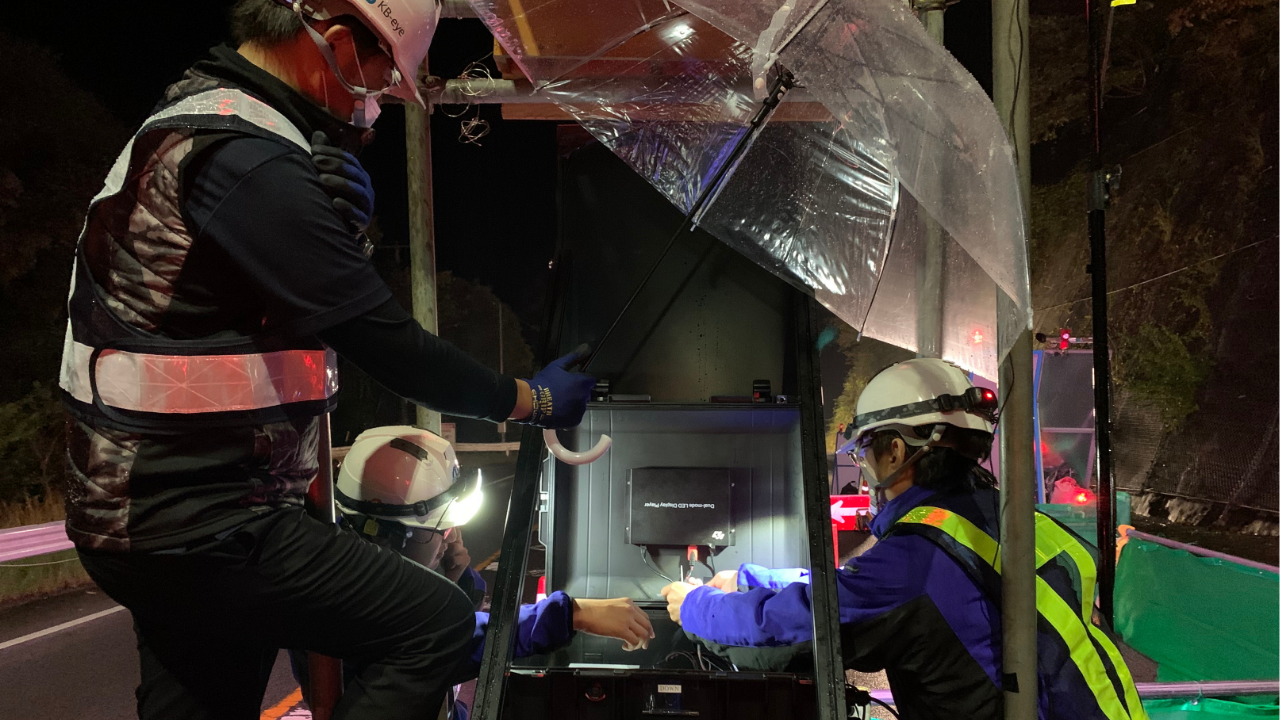

会社設立当初は、当然ながら現場での実績も法整備もまったく整っていない状態で、まさにゼロからのスタートでした。AI警備が実際に機能するとは警察や行政の方々も信じていない状況で、あらゆる方面への説明が必要となり、「これは相当大変なことになる」と強く感じたのをよく覚えています。

実際にシステムを実装してからも、プログラムの不具合など、さまざまなトラブルが発生しました。それらを一つひとつ修正し続け、ついに現場でAIが正確に検知し、車両をスムーズに誘導できた瞬間、「これは社会を変える技術だ」と実感しました。このときの感動は、今でも非常に印象に残っています。

開発面で特に大変だったこと

正直に言うと、大変だったことしかありません。

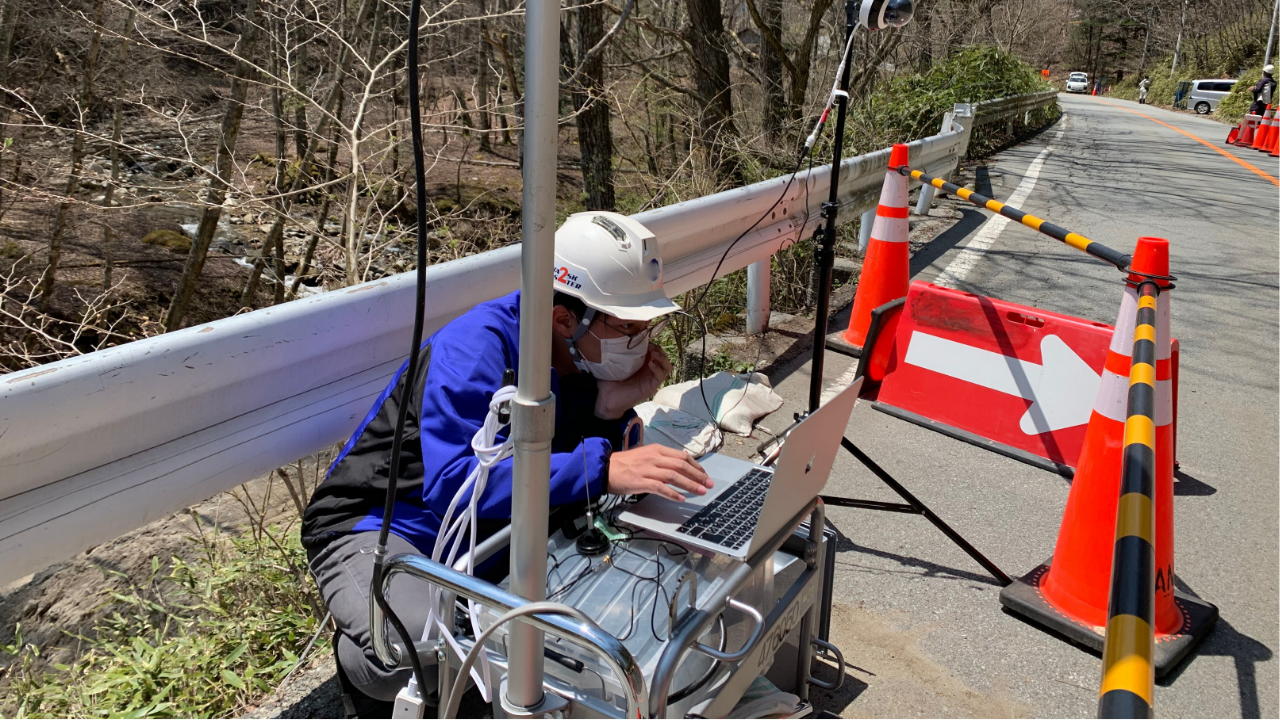

「これで大丈夫だろう」と思って現場に入っても、周辺環境の違いによってまったく想定外の事態が起こることが多々ありました。そのたびに現場に足を運び、必要な検定を取得し、システムの修正を繰り返してきました。AIに現場適応力を持たせるプロセスは想像以上に困難で、そこに一番の苦労がありました。

実際に現場を見て、新たに感じたこと

今でこそ大丈夫ですが、最初の頃は「人の命にかかわることを、本当にAIに任せていいのか」という強いプレッシャーを感じていました。しかし実際に現場を見てみると、人間がイレギュラーな対応をし、AIが安定的な制御を担うという分担が、非常にうまく機能していることに驚きました。むしろ、「AIが担うほうが安全だ」という強い実感を得たのを覚えています。

また、これまで人だけでは対応が難しかった現場にKB-eyeを導入した際、「AIがあって本当に助かった」と現場の方々に言っていただけたときは、単純にうれしかったですし、技術が役に立っているという手ごたえを強く感じました。

当初構想していたAIの活用ビジョンと、現在の実際の展開との違いや進化

当初の構想は、かなり限定的なものであり、片側交互通行のような一部の交通誘導をAIで自動化できればいい、という程度のものでした。

しかし、実際にさまざまな現場を見たり、事故の事例や社会の安全課題に向き合っていく中で、私たちの視点は「部分最適」から「全体最適」へとシフトしていきました。

AI警備の役割が、単に誘導をAIに任せるだけではなく、遠隔監視やリアルタイム映像の提供など、現場全体の運営を支える安全インフラとして、広がってきているのを感じています。

当初のKB-eyeは「AIで警備を補助する」ものでしたが、現在では「AIを中心に警備の在り方を再定義する」ものに進化していると感じます。

終わりに

KB-eyeは、AIで警備を補助するところからスタートし、現場での経験を通じて進化してきました。

今では、安全を支えるインフラとして、警備のあり方そのものを見直す技術へと広がっています。

これからも現場に根ざし、実用性のある仕組みを追求していきます。